1905电影网专稿 《侏罗纪》IP从1993年的第一部《侏罗纪公园》问世开始,伴随着当时全球范围内的“恐龙热”,既满足了大家对于这一古老生物的好奇心,同时也带来了前所未有的大银幕体验。

随着2001年《侏罗纪公园3》的落幕,时隔十四年,《侏罗纪世界》才得以重启。

如今,《侏罗纪世界:重生》时隔三年后再次回归大银幕,解锁全新恐龙阵容,更有斯嘉丽·约翰逊等全新面孔加盟。

本期节目我们特别邀请到了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员尤海鲁,带我们从现代恐龙研究的视角,重新打开大银幕上的恐龙世界。

电影VS科学:侏罗纪竟颠覆科学界?

尤海鲁爆料,1993年《侏罗纪公园》第一部上映前,科学界普遍认为恐龙是与蜥蜴、蛇等相似的“冷血动物”。《侏罗纪公园》踩着科学发现的点上映——当时学界已开始认为恐龙可能是更与我们熟悉的鸟类和哺乳动物相似的“热血动物”。

“《侏罗纪》系列里的恐龙都很活跃,跟以前那种冷冰冰的、比较缓慢的、四条腿爬的恐龙的形象完全不一样了。也可能正是因为这个原因,大家才对这个恐龙世界感觉更好奇。”尤海鲁说。

影片中蝠翼迅猛龙等全新恐龙引发了观众好奇。尤海鲁揭秘说:“电影中科学家要从三种海、陆、空的恐龙里边提取DNA。但实际上,翼龙和沧龙都不属于恐龙。”

除此之外,影片中的有些恐龙是“基因魔改” 的产物。给恐龙加入蛙类的一些基因,编辑成一个新的一种恐龙,这更是脱离了化石记录的想象。

恐龙并未彻底灭绝?

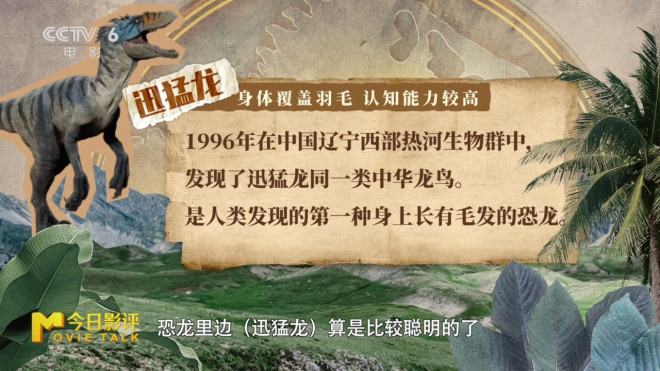

在节目中,尤海鲁向我们分享了恐龙研究的重要进展:最近二三十年我们国家发现了大量的带毛的恐龙,这进一步证实了“鸟类是恐龙的后代”的假说。“从这个角度来讲,恐龙并没有灭绝。”尤海鲁说。

这也包括了电影中提到的迅猛龙,它们身上有各种各样的毛状物。“作为较聪明的恐龙,迅猛龙具备敏锐的视觉与听觉,影片的高度灵活性和高智商表现在科学意义上是合理的。但是要说它可以与人类友好相处,甚至能够被人类驯化,这个我觉得就有点悬了。”尤海鲁说。

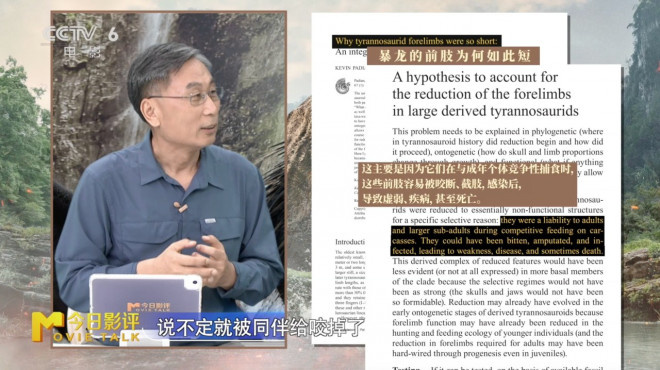

除了迅猛龙,系列中的“武力霸主”霸王龙也备受观众喜爱。作为顶级的捕食者,霸王龙拥有惊人的咬合力,强大的立体视觉和高度发达的嗅觉系统。

而霸王龙标志性的短小前肢也有一定的科学依据,尤海鲁解释道:“前肢短小可能是霸王龙群居生活演化的结果——过长前肢易在群体进食时遭同类误伤,在运动中也显冗余。”

“复活恐龙”的可能性有多大?

第一部《侏罗纪公园》开始,恐龙就一直是人为干预之下的基因培育复活出来的物种。那么,从研究者的视角出发,“复活恐龙”是否存在科学性?

对此,尤海鲁态度审慎,他认为复活恐龙本质是违背自然规律的尝试。“人类因为对微观世界的好奇与探索而带来了原子弹,类似的科学发展历史告诉我们,地球生物的演化未必像爬楼梯一样越来越高级。而失控的恐龙可能会比电影中展现的更真实与可怕。现在,人工智能的发展可能会催生硅基新生命,其威力恐不亚于恐龙。人类若不能平衡与自然的关系,或许我们也将成为演化史上的昙花一现。”

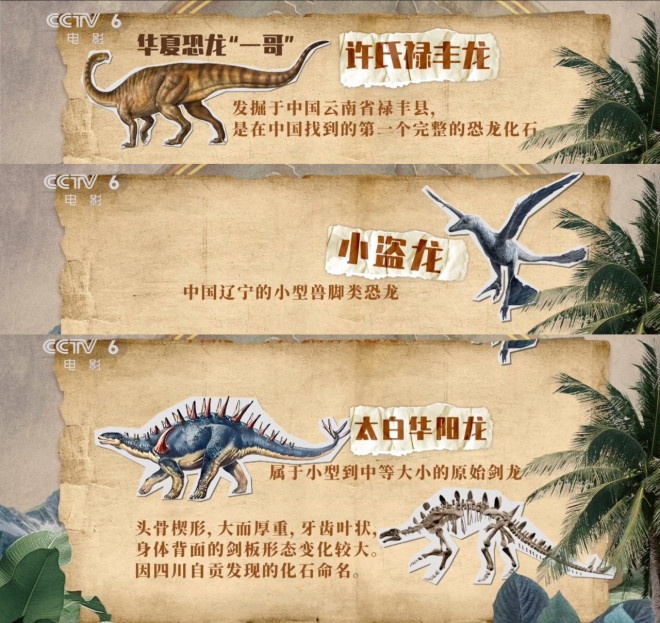

千禧年之后,中国对于恐龙的发现和命名在数量上有了质的飞升。那么,国内有没有可能在大银幕上开发出属于自己的“侏罗纪世界”?

尤海鲁对中国特色的恐龙电影寄予厚望。我国发现的许氏禄丰龙、四翼飞翔的小盗龙、剑龙代表太白华阳龙等各种恐龙经过艺术创作,或许可以成为一部跨时空的电影作品。

但尤海鲁特别强调,希望中国的恐龙电影能够展现出东方文化中的共生哲学,而非你死我活的争斗。“恐龙研究的意义,在于唤起人类对生命演化与自然关系的永恒思考。”尤海鲁说。

当银幕奇观与古生物学相遇,虚构的基因恐龙与真实的化石证据形成奇妙互文。科学家冷静的审视提醒我们:人类对自然保持敬畏,或许才是真正的“重生”之道。